Bureau F.L.I.C. — Felines & Local Intruders Control

Rapport d’enquête – Dossier n° 2025-MHG-2611 : Intrusion répétée en territoire privé

Inspecteur : Minos, division Griffes & Territoires

Assistants : Loki, Orion et Héra

Plaignants humains : propriétaires du jardin concerné

- Contexte de l’affaire

Depuis environ deux ans, un individu félin non autorisé, mâle, environ trois ans, pelage blanc et gris, statut : castré mais manifestement sans domicile affectif fixe, s’introduit régulièrement sur la parcelle privée du foyer plaignant.

Motif présumé : recherche d’attention, de ressources alimentaires ou simple goût du chaos territorial.

Selon nos informations, l’individu passe la majeure partie de son temps dehors, privé d’affection et d’occupation par ses humains officiels. Ce mode de vie pourrait expliquer ses comportements à risque.

2. Historique des intrusions

L’intrus procède à des incursions quotidiennes, été comme hiver, sans présenter la moindre autorisation territoriale signée.

Il ignore volontairement les marquages olfactifs apposés par les résidents locaux, pourtant deux mâles castrés participent assidûment au maintien des frontières odorantes.

Des tentatives d’EDF (Expulsions Douces mais Fermes) ont été menées :

- Dissuasion de niveau 1 : chasser l’individu à voix basse ou en « soufflant » dessus.

→ Échec complet. - Poursuites à pied : intervention humaine de niveau 2.

→ Aucune amélioration. - Projection aqueuse : usage non létal, classé « arme de catégorie H2O ».

→ Résultats faibles, suspect persévérant. - Approche empathique : caresses, communications verbales, rations nocturnes.

→ Le suspect profite du système et continue d’empiéter sur les frontières.

L’intrus connaît donc parfaitement les lieux, leurs points d’accès et les horaires des patrouilles. Un récidiviste déterminé.

3. Dégradations constatées

Minos, agent principal en charge de la défense du périmètre, a subi de multiples affrontements avec le suspect.

Résultats :

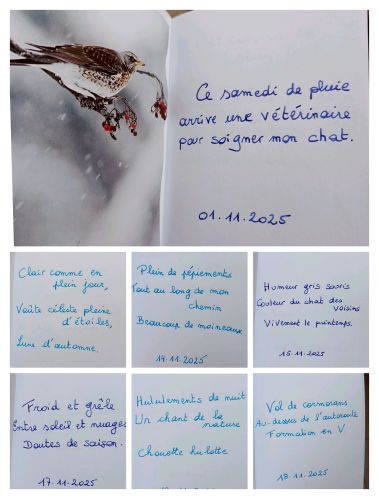

- visites répétées chez la vétérinaire

- blessures, abcès, antibiotiques nécessaires

- tensions inter-félines croissantes

- atteinte sévère à la tranquillité du quartier félin et hausse de stress quotidien

Ce week-end, l’individu s’en est pris à Loki, assistant junior.

Lieu du délit : dans 95 % des cas, le jardin des plaignants.

Fuite du suspect fréquente vers un jardin voisin inaccessible aux forces humaines.

4. Découverte récente

Ce matin, à 06h15, une bagarre aurait éclaté. À 14h, l’enquêtrice humaine découvre au pied du cyprès :

- plusieurs touffes de poils blanc et roux

- un fourreau de griffe abandonné

- aucun oiseau impliqué (fausse alerte initiale : plumes ≠ poils)

Examen sur l’agent Minos : aucune blessure apparente.

Hypothèse : le suspect aurait cette fois subi des dommages et l’agent Minos n’aurait perdu que quelques poils en surplus.

Conclusion et demande d’assistance

Le trouble persiste. Les habitants cherchent un moyen de contraindre le suspect à cesser ses intrusions, sans pour autant perturber la vie et la liberté de leurs propres agents félins.

Toute information, astuce ou technique permettant de repousser un intrus félin opiniâtre, sans nuire aux résidents légitimes, est demandée avec urgence.

Fin du rapport.

Signé : Inspecteur Minos, griffure officielle.

Annexe au dossier n° 2025-MHG-2611 — Interrogatoire du suspect

- Lieu : Abri de jardin réquisitionné, lampe torche braquée sur le suspect.

- Participants :

- Inspecteur Minos (IM)

- Assistant Loki (L)

- Suspect Blanc-Gris, dit « Le Vagabond » (V)

IM :

– Bon. On t’a attrapé ce matin, à proximité immédiate du cyprès. Autant dire en flagrant délit d’intrusion. Alors tu vas parler, le Vagabond. Pourquoi tu reviens toujours ici ?

V :

– (hausse les moustaches) Je reviens, je repars… Je suis un chat libre, moi. Je circule. C’est mon style.

IM :

– Ton style ? Ton style ? Ton style, c’est surtout d’entrer sans autorisation, de te battre avec mes agents et de semer tes poils partout sur la scène de crime.

V :

– (soupire) J’y peux rien, Inspecteur. J’me sens… comment dire… mieux ici que chez moi.

L :

– Tu avoues donc que tu préfères ce jardin ? C’est noté. Motif d’infraction supplémentaire : appropriation émotionnelle d’un territoire autrui.

V :

– Oh ça va, les bleus ! C’est pas un crime d’aimer un endroit où on se sent un peu… pensé, tu vois ? Chez moi… ils pensent pas à moi. Pas vraiment. Je suis là, mais je suis invisible. Ici au moins, y a des voix, des regards, des odeurs qui disent : quelqu’un existe ici. Alors ouais, j’viens. J’viens parce que j’ai besoin. J’viens parce que j’arrive pas à pas venir.

IM :

– (tousse, légèrement ému, mais tente de rester professionnel) Ça ne justifie pas les attaques répétées contre mes agents et contre moi-même !

V :

– Je sais. C’est plus fort que moi. Quand je vois vos marquages partout, j’me dis “tiens, eux au moins ils ont un foyer, une vraie tribu”. Et moi, j’entre, je teste, je provoque… parce qu’au fond j’aimerais presque qu’on me dise : bon, d’accord, pose-toi. Mais bon. Je sais que ça marche pas comme ça.

L :

– Tu veux dire que tu cherches… de la famille ?

(à Minos, à voix basse) Chef, ça devient émotionnellement compliqué.

IM :

Je prends la situation en main.

– (revenant au suspect) Écoute-moi bien, Vagabond. Tu ne peux pas rester ici. Ce territoire est déjà chargé, fertile, disputé. Tu mets nos humains en stress, tu blesses mes gars, tu me cours sur le croupion ! Je n’ai pas que ça à faire, moi !

Mais… (regard sur Loki)… on ne te laissera pas repartir avec rien.

V :

– (oreilles dressées) Ça veut dire quoi, ça ?

IM :

– Ça veut dire qu’on va trouver un arrangement. Tu gardes tes distances. Tu cesses les attaques. En échange… tu reçois un statut. Quelque chose comme… un “visiteur toléré”, mais uniquement sur invitation tacite. Et si un jour nos humains croisent tes humains… peut-être qu’ils leur feront comprendre qu’un chat comme toi mérite plus qu’une porte fermée.

V :

– (baisse la tête, murmure) Ça… ça me va. J’promets d’essayer. Vraiment. Mais faudra parfois être indulgents. J’suis pas habitué à… à être chez moi, tu vois.

IM :

– On fera avec.

Dossier mis à jour. Interrogatoire clos.