C’était encore l’été. Début septembre. Une promenade au bord de l’eau.

Un héron, des cormorans, des mésanges, une ou deux mouettes, une vingtaine de bernaches du Canada et… des pigeons.

Tri des photos et découverte de celle-ci.

Quand je ne sais pas classer un article, qu’il n’est pas spécifique à une catégorie ou qu’il pourrait se ranger dans plusieurs catégories, je le range ici.

Dans cette catégorie, vous retrouverez aussi tous les jeux d’écriture et autres défis sympas auxquels j’aime jouer.

C’était encore l’été. Début septembre. Une promenade au bord de l’eau.

Un héron, des cormorans, des mésanges, une ou deux mouettes, une vingtaine de bernaches du Canada et… des pigeons.

Tri des photos et découverte de celle-ci.

10 novembre 2025 : écrire à partir d’une phrase.

Imagine l’histoire d’un chien qui a le vertige.

Maya est un chien de taille moyenne. Une femelle. Elle est arrivée au refuge « parce qu’on ne peut pas la prendre dans les bras ». C’est la raison notifiée sur la fiche d’abandon. Son humaine n’a rien caché : elle voulait un chien pour justifier qu’elle joue encore à la poupée, même si elle n’en a plus l’âge. Mais pour ne pas en avoir honte, elle a prétexté qu’elle adorait les chiens et qu’elle avait toujours rêvé d’en avoir un comme Maya.

Maya est un Colley à poils longs. Si, pour son humaine, elle était traitée comme son enfant (qu’elle ne veut pas), comme une reine même, pour les responsables du refuge, ces attentions excessives s’apparentent plutôt à de la maltraitance. Imaginez : cette pauvre chienne était shampouinée, brossée, parfumée tous les jours. Elle avait des tresses, bien faites, attachées avec de petits nœuds de couleur assortis au vernis à ongles ! En hiver, elle était affublée d’une veste qui lui serrait le corps, non pas pour qu’elle n’ait pas froid, mais pour mettre en valeur sa taille mannequin, comme son humaine.

— Ne dit-on pas que le chien ressemble à son maître ? Eh bien, c’est tout à fait ça : Maya me suivait partout. Mais il m’est impossible de la prendre dans les bras : elle gémit, elle fait pipi sur elle, et elle gesticule tellement qu’il est impossible de faire une photo correcte de nous deux.

Maya est arrivée au refuge avec vingt-sept tresses serrées. Une tresse par année de son humaine. « Cadeau de départ », a dit la femme, sa bouche en cœur de pierre. La bénévole de permanence ce jour-là n’a, pour une fois, pas cherché à faire changer d’avis la dame ou à comprendre ce que la pauvre bête avait. Elle a gonflé le prix de l’abandon, prétextant qu’il faudrait faire des examens pour comprendre ce refus de portage. La femme n’a pas bronché et s’est délestée d’une belle somme rondelette pour couvrir tous les frais et se débarrasser au plus vite de cette chienne « égoïste ».

Une autre bénévole, spécialiste du comportement canin, se précipite aussitôt vers Maya. Avant de demander à la vétérinaire de l’examiner, Justine veut vérifier si son idée première est la bonne. Elle a une intuition très aiguisée et une grande empathie envers les chiens, quelle que soit leur race. Dès que Maya a couiné, elle a passé la tête dans l’entrebâillement de la porte et l’a observée. Malgré ses pleurs incessants, la femme s’évertuait à la porter dans ses bras pour prouver qu’elle n’exagérait pas.

À l’arrière du refuge, dans une pièce calme, Justine fait monter Maya sur un fauteuil. La pauvre chienne obtempère mais gémit doucement. Une fois redescendue, elle ne pleure plus et interroge Justine du regard.

— Tu veux bien aller sur la table d’examen ? Elle est descendue. Je vais la monter progressivement. Tu n’auras pas mal, promis.

Maya n’a pas peur. Elle se sent en confiance avec cette femme. Mais dès que la table atteint cinquante centimètres de haut, elle fait des vocalises. Plus la table monte, plus elle pleure. Elle se met à trembler à près d’un mètre de haut. Et elle se ratatine, puis se fait pipi dessus quand elle dépasse les cent dix centimètres.

— Allez, saute ma belle. Tu peux descendre, j’ai compris ce qu’il se passe.

Un aboiement joyeux accueille cette invitation. Maya ne se le fait pas répéter deux fois et saute de la table, toute en grâce et souplesse.

— Mais avant, je suis désolée, je vais devoir te laver le popotin…

Maya remue la queue, contente. Non pas à l’idée d’un nouveau bain, mais parce qu’elle sait que Justine a découvert sa phobie : Maya a le vertige ! Traumatisme de son enfance : son humaine a sans doute dû la faire tomber quand elle était toute petite.

Belle comme elle est, bien coiffée, au naturel cette fois, gentille, propre et joyeuse, Maya sera très vite adoptée.

Un animal n’est ni une poupée, ni un jouet ! C’est un être vivant qui a ses qualités, sa santé, ses défauts et ses peurs. Il faut savoir l’écouter, l’observer, l’aimer pour ce qu’il est, et non parce qu’il devrait être ce que vous voulez qu’il soit.

Un drôle d’insecte flotte dans le bol d’eau,

Jaune et noir, quel étrange oiseau !

Ni guêpe, ni frelon, ni abeille,

Un corps tout plat, drôle de merveille.

Ses longues antennes me font hésiter,

Je tends la main, pour le sauver.

Hélas, il ne bouge plus d’une patte,

Figé, brillant, sous la lumière plate.

Par précaution, au vu des couleurs,

Je prends une brindille, sans frayeur.

Quand on ne sait ce qu’on a trouvé,

Mieux vaut sauver sans trop toucher.

Clic-clac ! Une photo pour l’histoire,

Dans mon appli, je veux tout savoir.

Quel est donc ce curieux invité,

Aux habits jaunes délicatement zébrés ?

Oh ! C’est une punaise ! et quelle espèce !

Sous ses élytres, quelle finesse !

La gonocère des haies, rien de moins,

Un nom savant pour un insecte du coin.

Elle aime les haies, les prunelliers,

Les aubépines et les pommiers.

Discrète encore sous le ciel doré,

Elle prend la chaleur avant d’hiberner.

Sous ses ailes dorées,

Le jaune et noir s’y fait beauté.

Je la croyais morte, noyée, figée,

Mais la voilà qui revit, toute en légèreté.

Sous le soleil chaud de la mi-saison,

Elle s’ébroue, reprend son horizon.

Elle déploie ses pattes, suit son chemin,

Comme si de rien n’était, tranquille, enfin.

Moralité : avant de crier « punaise ! »,

Apprenons à voir la beauté qui se dresse.

Sous leurs dessous de soie ou d’écorce,

Les insectes cachent mille forces.

Quel automne : 17 degrés en ce 5 novembre 2025 !

Avait-elle chaud ou soif pour que cette punaise tombe dans l’eau ?

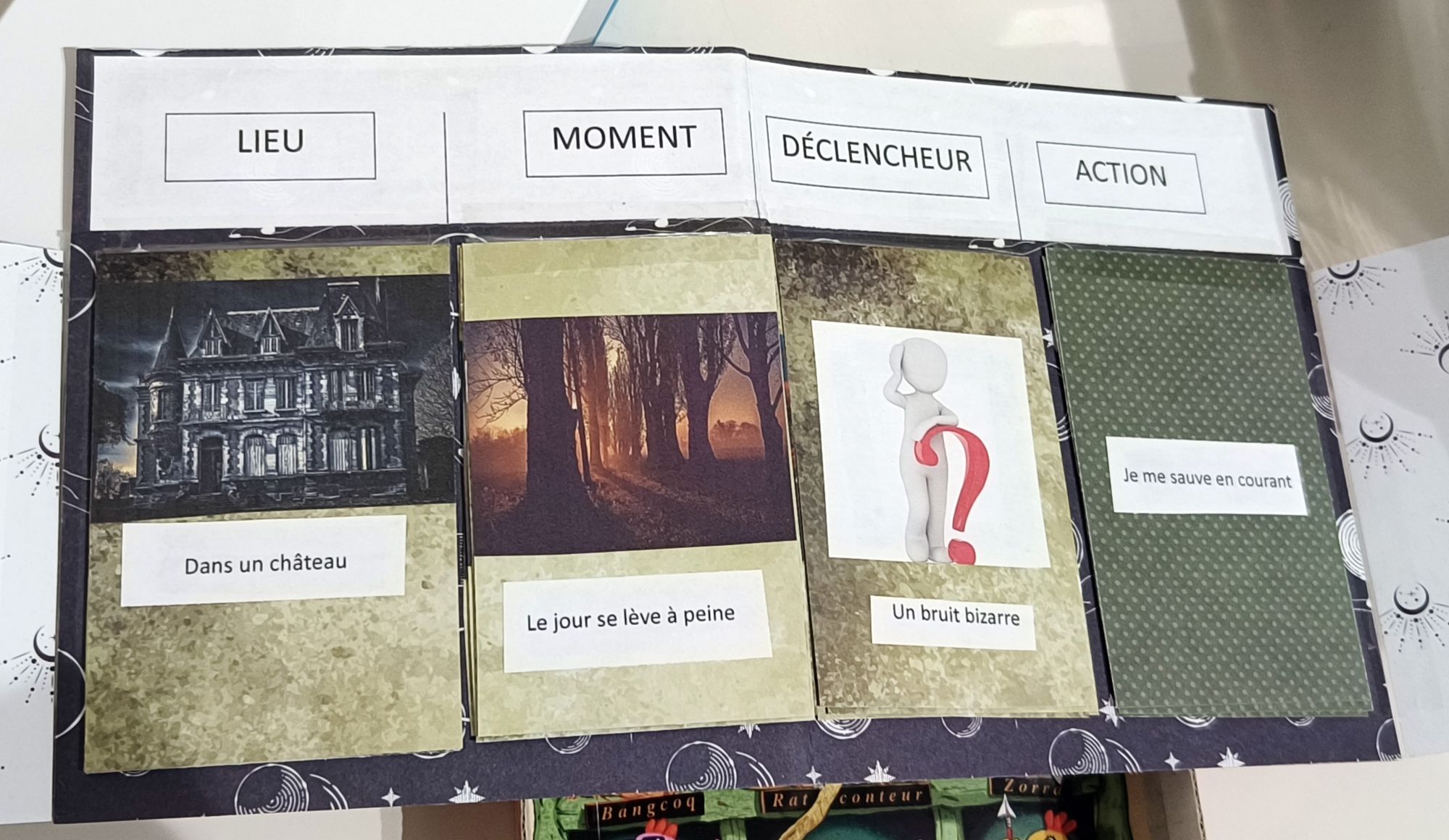

Je profite que mon énergie, mon envie, ma créativité et mon plaisir d’écrire remontent tout doucement pour vous montrer ma boîte à histoires.

Je crois que j’ai commencé à bricoler le jeu de cartes pour inventer des contes en 2009 ou 2010, pour mes enfants. C’était pour raconter à voix haute, au moment d’aller les coucher. Je leur lisais, à chacun, une histoire et s’ils étaient encore un peu trop éveillés, on s’amusait, ensemble, à inventer une histoire à partir de ces cartes qu’ils piochaient à tour de rôle.

Et voilà tout ce que ma boîte à trésors contient : des heures et des heures de jeux d’écriture.

De temps à autres, je piocherai dans cette boîte et, d’un coup de clavier, abracadabra, une histoire apparaîtra. Et si vous aussi vous souhaitez y jouer, il me ferait plaisir de recevoir vos textes que je partagerai (en lien vers votre blog/site si vous en avez, ou en texte directement sous le mien).

Je vais essayer d’être régulière et de jouer une fois par semaine. Je mettrai le jeu en ligne en début de semaine et je publierai mon texte le dimanche soir qui suit. Si j’oublie et que vous me suivez, n’hésitez pas à me rappeler à l’ordre ;-)

Je sens que je vais bien m’amuser, et j’espère que vous aussi !

Il y a deux semaines, j’étais en formation « contes » avec mon ami Stéphane Van Hoecke, à l’abbaye d’Orval, en Belgique.

C’est l’une des seules activités que j’ai gardées, vu mon état émotionnel du moment.

Ce qui m’a décidée ? Plusieurs choses :

D’abord, Stéphane. J’aime sa façon d’animer, sa manière de nous transmettre les ficelles du conte et de l’écriture. J’aime sa présence, sa voix, et même son écharpe rouge, sa fidèle compagne de toutes ses formations (clin d’œil).

Ensuite, le lieu : l’abbaye d’Orval. Je n’y étais jamais allée. Les repas y étaient donnés dans une véritable cérémonie de silence et de prière.

Et puis, l’automne, ce somptueux automne flamboyant qui se voyait partout : dans les forêts, dans la cour et les ruines de l’abbaye, dans chaque feuille qui tombait.

Enfin, le groupe : je savais qu’il me porterait. J’allais y revoir une ou deux personnes rencontrées lors d’une précédente formation. Et puis, j’avais besoin de voir du monde, mais pas trop. De bouger, mais pas trop. De prendre l’air… mais pas trop non plus.

J’étais venue pour conter. J’avais préparé deux contes personnels et un conte traditionnel que j’avais adapté à ma manière, 48 heures avant la formation.

Mais je n’en ai raconté aucun.

Mes émotions m’ont submergée. Je n’ai rien compris, mais j’ai pleuré tant et tant que j’ai donné à boire à toutes les feuilles mortes de la forêt avoisinante.

Je me suis éclipsée, perdue, puis retrouvée, en bonne compagnie : les oiseaux, les écureuils, le silence.

L’animateur et tout le groupe ont été d’une immense bienveillance.

Je suis restée, j’ai écouté beaucoup de contes. C’était beau, fort, bouleversant. Mais je n’étais pas tout à fait là. Ailleurs.

Dimanche après-midi, encouragée avec douceur, j’ai finalement pris la parole… non pas pour conter, mais pour raconter quelques anecdotes avec des animaux.

Et là, miracle : je n’ai pas pleuré. Les mots sont venus facilement. Ce n’était pas ma « voix de conteuse », mais ma voix, simplement. Trois anecdotes, racontées avec le cœur.

La route du retour m’a semblé interminable. 1 h 44 de route, sous la pluie, avec le jour qui tombait. Je n’aime pas conduire, et ce trajet m’a paru une éternité. Je ne me reconnaissais plus. Je me faisais peur. Peur de mes idées noires, peur de mes pensées sombres, peur surtout de ne pas comprendre pourquoi j’étais dans cet état : si mal, si « loin ».

Mais je suis revenue saine et sauve.

Deux jours plus tard, dans mon bureau, mon refuge, mon cocon, j’ai voulu remercier le conteur et tous les participants. Alors j’ai fait ce que je sais faire : j’ai écrit. Un conte. Un conte sur leurs contes. Et sur mes émotions.

J’ai pris des centaines de photos. Mon appareil photo numérique, mon smartphone… Je voulais garder la lumière, les couleurs, les arbres, la pierre, les reflets. Pour m’en souvenir. Pour pouvoir y revenir, un jour, pleinement.

Je dois encore réduire les images, les trier, les partager. Bientôt.

Les contes, c’est une véritable histoire d’amour pour moi. Mais je me sens ambivalente.

D’un côté, j’aime la magie, l’imaginaire, la féérie. Ce monde secret dans lequel je peux me perdre des heures.

De l’autre, je sais que le conte permet aussi de raconter les blessures, de transformer la douleur par la magie des mots.

Je pensais que conter mes blessures, à ma manière, m’aiderait à me libérer.

Mais, trop à fleur de peau, je n’ai pas pu. Trop sensible. Trop difficile.

Je suis davantage dans l’écrit. Écrire mes contes m’a apaisée, m’a permis de trouver les mots justes. Et si, en les racontant, je perdais ces mots ? Si je perdais mes « maux » ? Qui serais-je alors, dans l’histoire ?

Je me suis déjà posé la question, en 2021. À l’époque, j’avais pu retrouver ma force et conter une histoire née sur place, inspirée du lieu, peuplée d’animaux.

Cette fois-ci, c’était la même chose… mais puissance 10. Et mes forces m’ont abandonnées.

Alors, deux semaines plus tard, j’ai décidé (jusqu’à ce que je change encore d’avis) de continuer à conter, mais autrement. Je ne raconterai plus « moi », pas directement. Je conterai la nature, les animaux, la magie, la féérie. Ce monde où tout respire, tout se transforme, tout se relie.

Et je vais rassembler tous mes contes personnels, ceux qui racontent ma vie par petits morceaux, dans un recueil que j’imprimerai.

Peut-être rien que pour moi.

Souvent, les contes disent plus qu’on ne croit.

Ils guérissent doucement, même quand on ne s’en rend pas compte.

Et peut-être qu’un jour, au détour d’un nouveau sentier, ma voix reviendra.

Il y a des lieux qui semblent faits pour accueillir nos silences.

Depuis quelque temps, le mien s’appelle mon bureau. Une pièce à part, un refuge, un entre-deux où la lumière peine à entrer, mais où mes pensées, elles, s’éclairent peu à peu.

Peut-être parce qu’ici, à l’abri du monde et sous le regard bienveillant de mes chats, je peux enfin écouter ce qui remonte de loin : les souvenirs, les élans d’autrefois, les envies de demain.

Ce texte est né là, dans cet entrelacs de passé et de présent, entre nostalgie et envie de recommencer à écrire.

Depuis un peu plus d’un mois, j’ai mon propre bureau. Une vraie pièce, entière, rien que pour moi.

Elle est presque comme je le veux, encore quelques détails à fignoler, peut-être un petit coup de pinceau si j’ai le courage, mais déjà, j’en suis très contente.

La pièce n’est pas très lumineuse, car c’est une cave aménagée. Avant nous, les précédents locataires, quelqu’un y dormait. Elle est un peu froide et humide, en contrebas du jardin.

J’ai une belle vue, un peu cachée par la terrasse qui prolonge la maison et assombrit le ciel. En contrebas, les buissons et les arbres remplissent la pente, comme une petite jungle.

Mais j’aime cet endroit. Il est calme, à l’écart du monde, un peu coupé du reste de la maison. Et surtout, j’y ai toujours un, deux ou trois chats pour me tenir compagnie.

J’ai même aménagé pour eux plusieurs coins pour dormir… au point qu’on pourrait se demander si c’est vraiment mon bureau ou le leur ! (rires)

Depuis plusieurs semaines, je me sens nostalgique, peut-être mélancolique.

Je traverse une période émotionnelle un peu difficile, la faute à des souvenirs oubliés qui ont refait surface, comme des bulles venues du fond d’un verre de champagne. Ils m’ont déstabilisée, fragilisée.

Et voilà qu’aujourd’hui, en ce dimanche gris et pluvieux, au milieu de mon rangement, je tombe sur une farde bleue, fine, en plastique.

Sur la languette, une inscription :

“U.E.E. 2010-2011.”

L’Université Européenne d’Écriture.

Une session de plusieurs mois (un an ? je ne sais plus) sur l’écriture pour enfants, chaque samedi.

De cette période, je garde peu de souvenirs précis. Je me rappelle pourtant la candidature, le CV à envoyer : tout le monde ne pouvait pas y entrer.

Moi qui n’ai pas terminé mes humanités, le mot université me faisait un peu peur.

J’aimais beaucoup le groupe, mais certains cours ou professeurs n’étaient pas du niveau que j’avais espéré.

Peut-être est-ce pour ça que cette période reste floue dans ma mémoire.

Mais, comme toujours, chaque expérience laisse une trace.

C’est là-bas, pourtant, que “Neige de Feu” est né.

Depuis sa mise en lecture libre sur Atramenta (juin 2012), ce texte est mon deuxième plus lu, avec 915 lectures et plus de 600 téléchargements !

Il vient juste après La coccinelle qui cherchait l’automne, publiée en novembre 2011, qui culmine à 1 235 lectures. (une comptine que j’ai volontairement écrit pour être imprimée au format kamishibaï, avec mes propres photos, et qui est passé en première position !)

C’est aussi le premier texte que j’ai soumis à la critique d’une IA (avril 2025).

J’en ai même parlé sur mon blog :

👉 Neige de Feu – Une histoire fantastique

Ces derniers temps, j’ai besoin de revisiter mes anciens écrits, pour retrouver ce plaisir-là : celui de l’imaginaire, de la création spontanée, de l’élan.

Parce qu’aujourd’hui, ce feu s’est un peu éteint.

J’ai toujours mille idées à la seconde, mes idées “pop-corn”, comme je les appelle. Elles surgissent dans tous les sens : sur ma vie, mon travail, mes projets, ma maison, mes loisirs… Mais quand elles sont trop nombreuses, je me perds à les trier, à leur donner une priorité. Alors je stagne. Et cet état de lenteur, je le déteste.

Je suis impatiente et hyperactive, je le sais, j’essaie de me soigner… mais c’est difficile. Et dans ce contexte dépressif, imaginez l’intérieur de ma tête : un volcan en ébullition. Je m’en veux d’aller si lentement, de ne pas trouver l’élan, de renoncer à peine une idée née.

Bref, je digresse, comme souvent.

Je suis partie d’un souvenir pour en raconter un autre, puis pour tenter de revenir au présent. Alors, si vous avez du mal à me suivre, soyez les bienvenus dans ma petite tête : j’ai moi-même du mal à me suivre par moments…

Mais revenons à l’Université Européenne d’Écriture. C’est là que j’ai découvert l’écriture en musique. Quelle expérience ! Entendre une même mélodie et, à partir d’elle, voir naître tant d’univers différents selon chacun.

C’est aussi là que j’ai commencé à écrire sur le thème de la peur, avec ma première nouvelle : Derrière la porte.

J’ai retrouvé deux versions imprimées que je vais relire… et je vous les partagerai bientôt. (si je n’oublie pas, si j’en ai encore envie…)

Après l’UEE, je suis restée un temps en contact avec Laurence, une participante.

Elle avait créé des ateliers d’écriture mêlés à la cuisine.

Lors d’un de ses ateliers, j’ai écrit un texte érotique, mon premier et mon seul ! intitulé Melon et Cerise.

Vous pouvez aussi le lire sur Atramenta.

Voilà, c’était un moment “souvenir”, un peu décousu.

Un moment de partage d’histoires, d’allers-retours entre passé et présent, entre lumière et brouillard.

Je crois que mon bureau de cave, avec sa pénombre et ses chats endormis, est le lieu parfait pour ce genre d’exploration.

Peut-être qu’en retrouvant ces traces, une farde bleue, une vieille université, quelques textes oubliés, je retrouve aussi des morceaux de moi.

À bientôt, pour de nouvelles aventures dans les limbes et labyrinthes de mes souvenirs.

J’ai volontairement laissé l’image de présentation générée par l’IA, car, pour une fois, elle a représenté quatre chats dans leur entièreté ! J’ai pourtant décrit avec détails mon bureau, mais finalement, l’image n’est pas mal, en dehors des incohérences (amusez-vous à les trouver)

J’ai eu envie, aujourd’hui, de soumettre un extrait de mon conte Le pauvre et le rougegorge (écrit en décembre 2020, inspiré par Kaguya, Princesse au clair de lune, écrit par Alice Brière-Haquet et illustré par Shiitake, publié par les éditions nobi nobi ! dans leur collection soleil flottant) à une expérience un peu particulière : une analyse stylométrique.

Derrière ce mot savant se cache une démarche passionnante, presque intime.

La stylométrie est l’art d’observer ce qui, dans un texte, trahit la “voix” de son auteur : le rythme des phrases, les mots choisis, les silences, les images récurrentes. C’est une sorte d’empreinte littéraire, comme une signature invisible qui traverse les histoires sans jamais dire son nom.

J’ai confié le début de mon conte à cette analyse. Le résultat m’a beaucoup touchée, parce qu’il m’a renvoyée à ma manière d’écrire sans que j’en aie pleinement conscience.

Le texte raconte l’histoire de Mathéo, un jeune homme sans famille, sans toit, rejeté par la société, qui trouve un jour dans une tomate “étrangement mal foutue” une minuscule petite fille.

Entre la faim et la magie, entre la rue et la forêt, la frontière s’efface : le réel se teinte de merveilleux.

L’analyse révèle que mon style glisse souvent du concret vers le poétique, du drame vers la lumière.

Je joue sans le vouloir entre des phrases très courtes, presque haletantes, et d’autres plus amples, descriptives, qui respirent.

Le vocabulaire, dit-on, est sensoriel et bienveillant : j’aime les mots qui font voir, sentir, toucher.

Les dialogues sont simples, naturels, comme s’ils sortaient de la bouche de ceux qu’on n’écoute pas assez.

Et dans tout cela, un fil : la tendresse. Une manière d’écrire qui, malgré les douleurs, cherche toujours la beauté cachée dans les marges.

L’analyse parle aussi de contrastes : la misère et la magie, la peur et la confiance, la faim et le festin.

C’est vrai : j’aime que le merveilleux surgisse dans la poussière, que la nature vienne réparer ce que le monde abîme.

Cette première partie du conte s’arrête là où Mathéo s’endort, repu, après avoir rencontré son “ange-gardien” miniature.

Et la suite ?

Elle existe, bien sûr. Mais je me demande si vous aimeriez la lire.

Si vous avez envie de savoir ce qu’il advient de Mathéo, de Tenshi, de leur chemin dans la forêt, dites-le-moi.

Je partagerai le conte avec celles et ceux qui ont envie de marcher encore un peu avec eux.

Et peut-être, qui sait, que cette stylométrie vous donnera aussi envie d’observer votre propre manière d’écrire…

Parce qu’au fond, chaque plume a sa musique.

Et parfois, il suffit de prêter l’oreille à ses propres mots pour l’entendre.